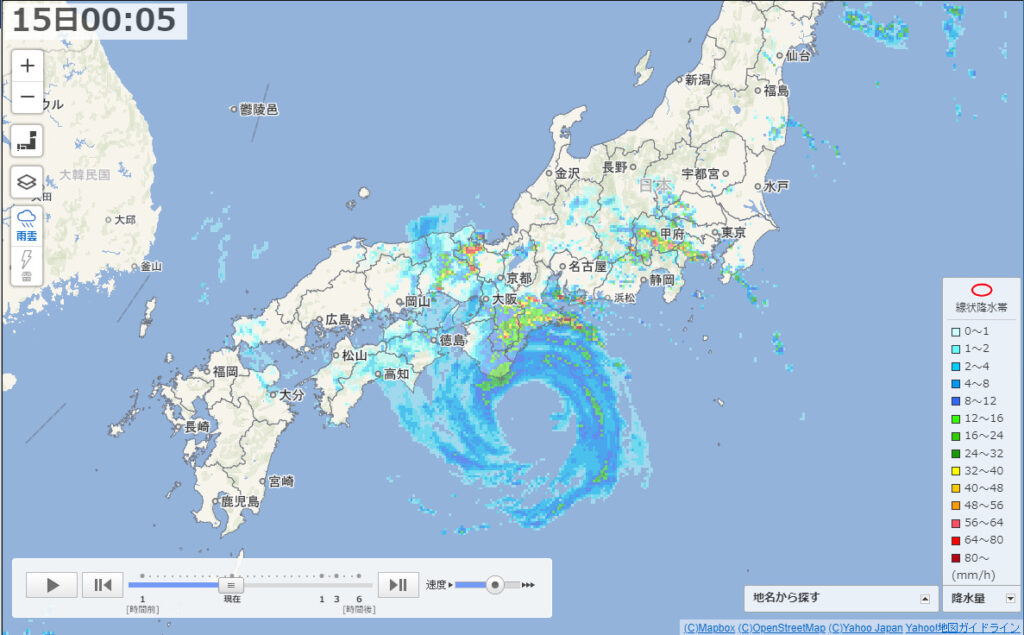

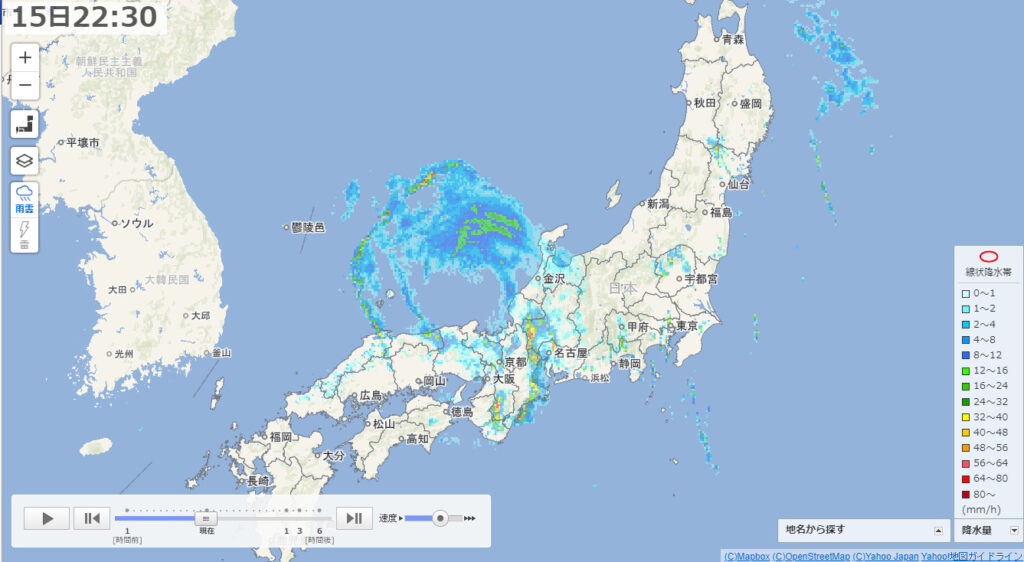

雨雲レーダー画像(Yahoo天気より)

雨戸を叩く音がうるさくなってきました。

時々雨混じりの突風が雨戸を叩きます。

愛知県ですが、ピークは越えたようです。時々突風混じりの雨音がしますが、昨夜に比べると静かになりました。

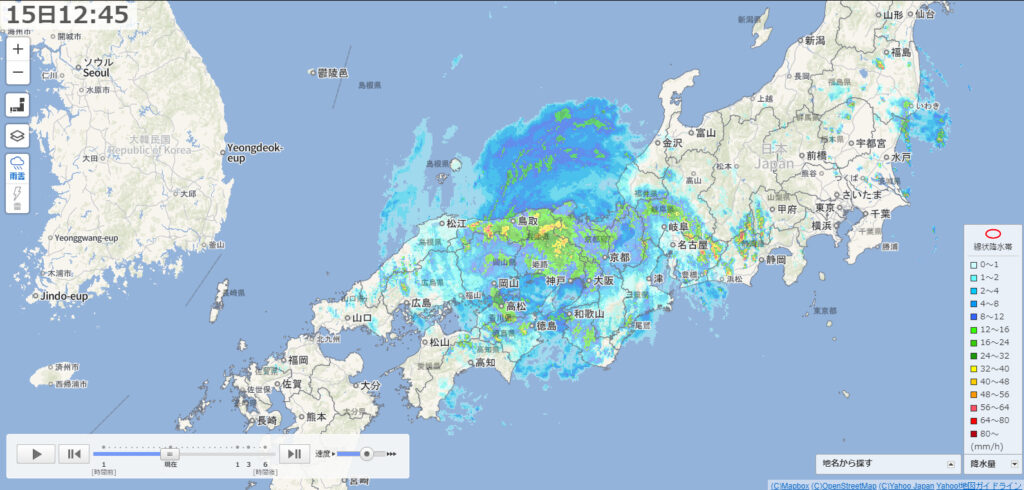

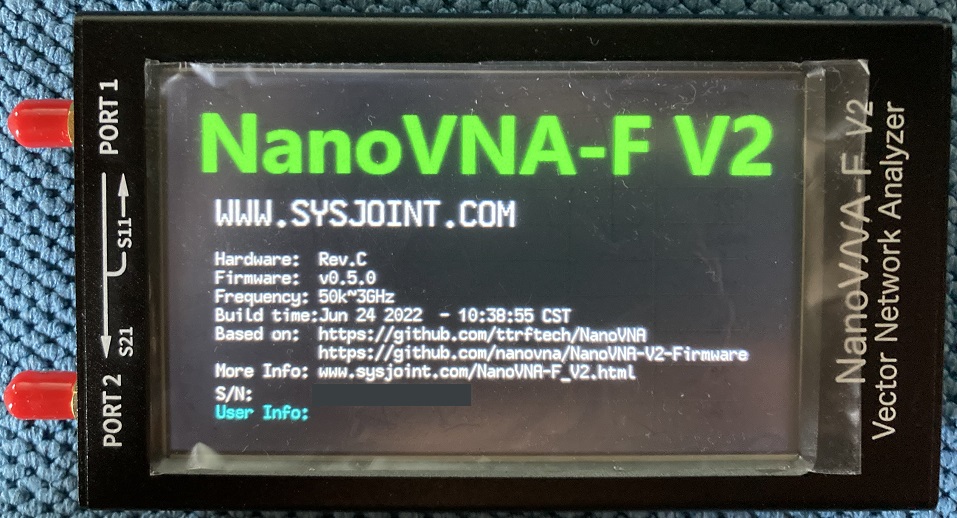

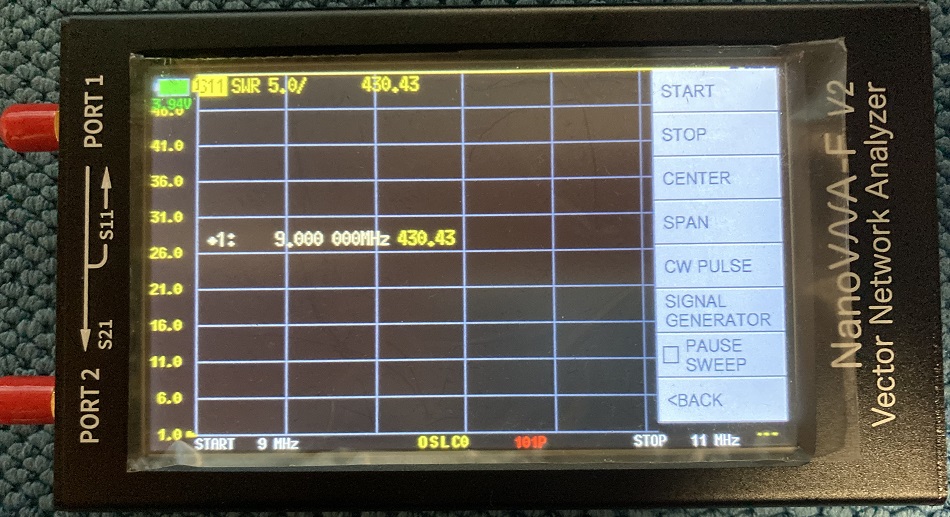

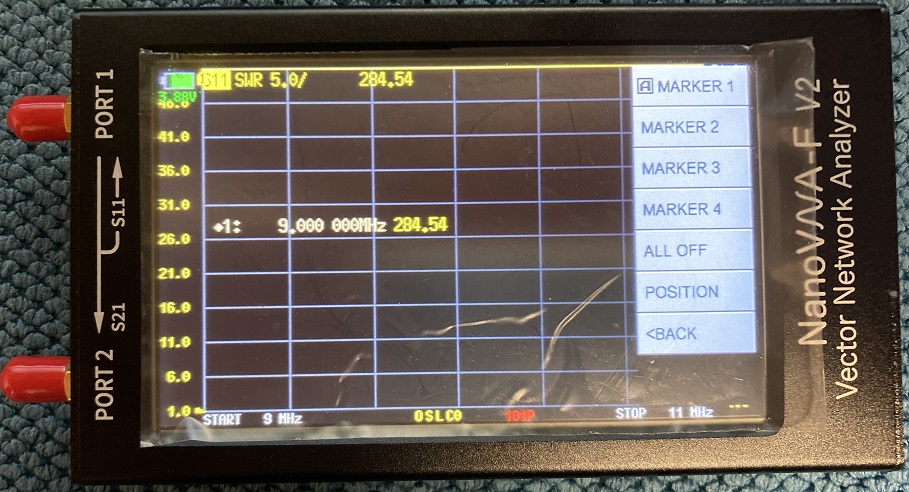

購入時の保護シールを貼ったままですが、これが反射を抑えてくれてます。S/Nは消してあります。

ベクトルネットワークアナライザ(VNA)です。アマチュア無線用のアンテナの調整に使えるかなと思って購入しました。

似た名前の装置はAmazonにも多くあります。どれを選んだら良いのか分かりませんでしたが、液晶サイズが4インチ、V2の文字、帯域が3G迄、出荷元がAmazon、となっているコレにしました。

ただ、これもクローンだったようです。公式のリファレンス(NanoRFE 日本語あり)によると、

パフォーマンスの悪いクローンを回避するには:V2Plus4バージョンのみを探してください。他はすべてクローンです!

↑はNanoRFEからの引用です。形も違ってました。

正規品の購入サイトでは299ドルで販売されてました。Amazonだとコレかな?値段は30617円。私のは21623円でした(2023/08/12現在)。

クローンですが、使ってみました。たしかに動作がおかしい所があります。

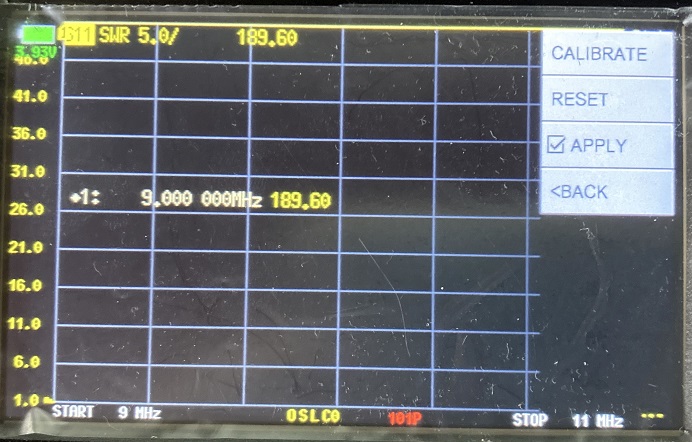

CALメニュー内にAPPLYのチェックボックスがあるのですが、周波数の設定などをすると自動でチェックが入ります。ただ、このチェックが入ると15MHz以上は掃引されないようです。チェックをはずすと一応期待どうりに動いているようです。

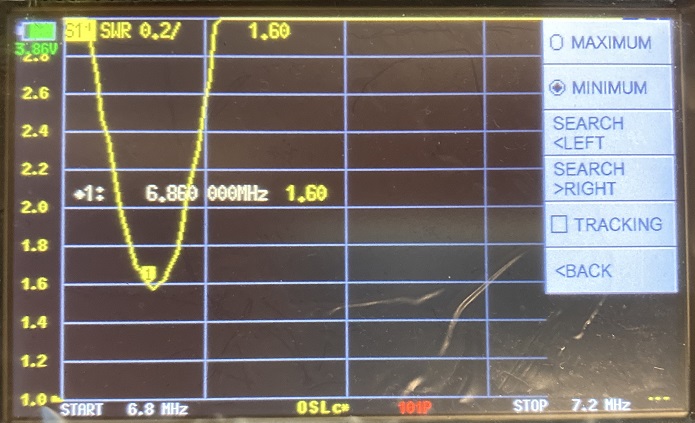

とりあえず、SWRの測定をしてみました。

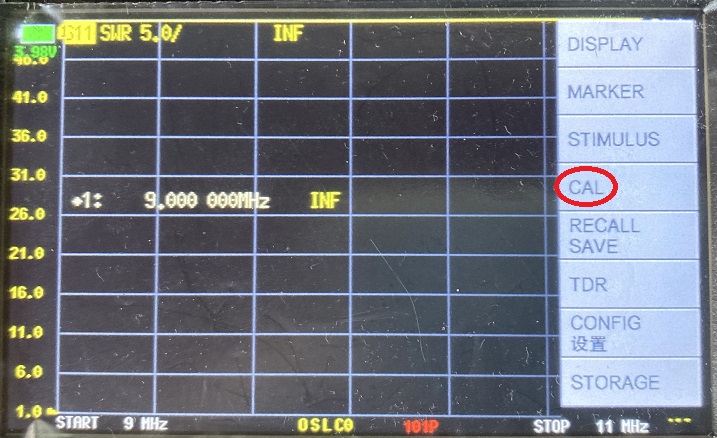

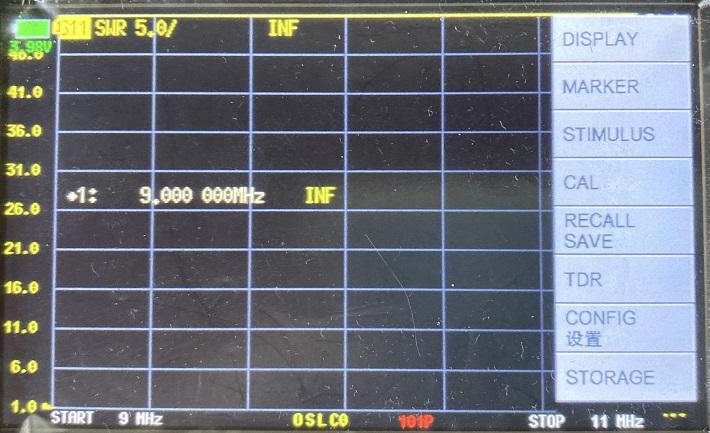

まずはキャリブレーション。トップメニューのCALを添付されていたスタイラスペンでクリックします。指でもクリックできます。

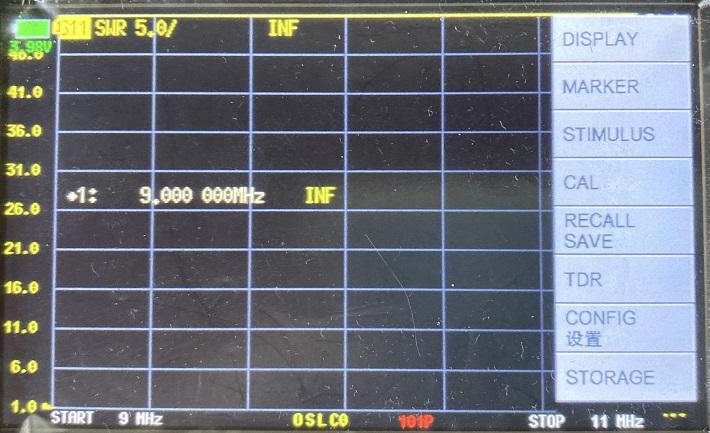

今はメニューの説明なので、画面のメニュー以外の表示は無視してください。このメニューがトップメニューになります。

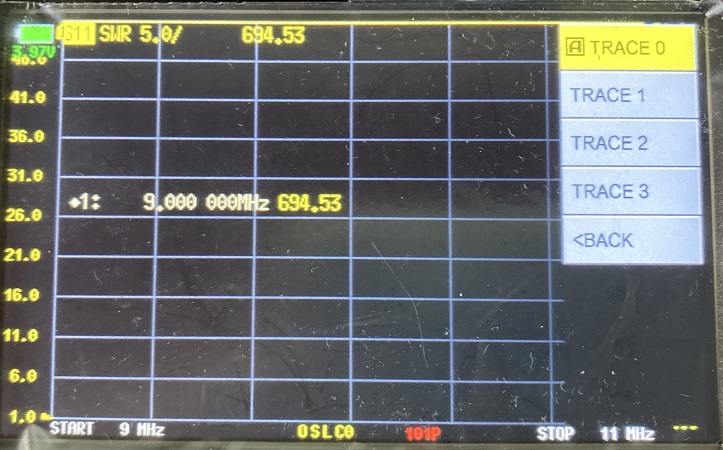

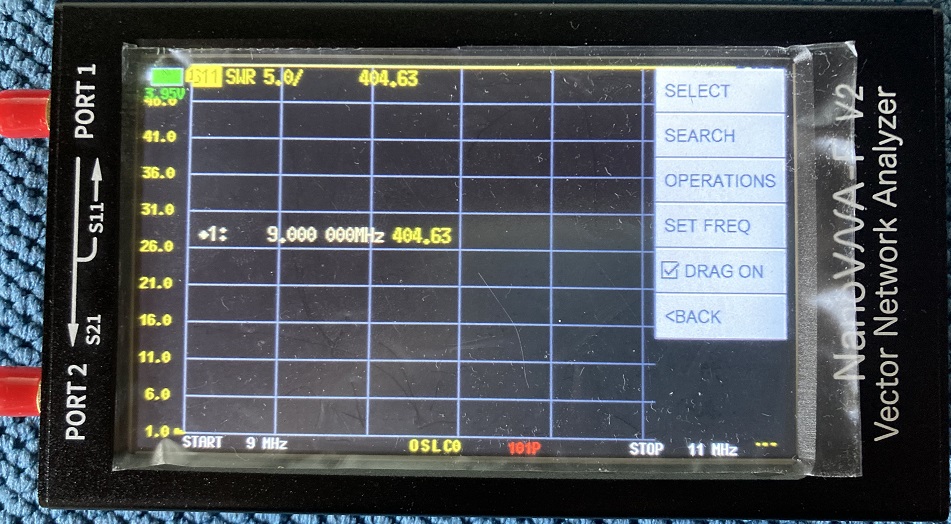

ちなみに↑の表示は9-11MHzのSWRを測定した直後の表示画面です。接続は外したのでグラフは上端の直線になってます。グラフの目盛りはSWR値で、1-6-11-とステップが5になってます。測定値が5以下に下がらないピークもあったので、この値での測定でした。ステップは0.1も可能です。

CALメニューです。前出のAPLLYのチェックボックスはここにあります。

CALIBRATEをクリックします。

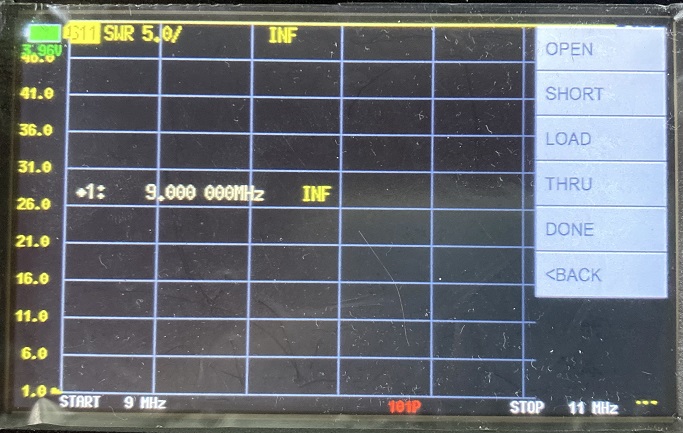

OPEN、SHORT、LOADと上のメニューから順番に作業します。

PORT1の端子に上のダミープラグを接続してキャリブレートします。左からLOAD用、SHORT用、OPEN用です。プラグをねじ込んで固定してからメニューの該当ボタンを押すと数秒で完了して、メニューには完了を表すマークがつきます。

3つ終わったら、DONEをクリックして終わります。キャリブレーションメニューのTHRUはPORT1と2の接続なので、今回は無視します。

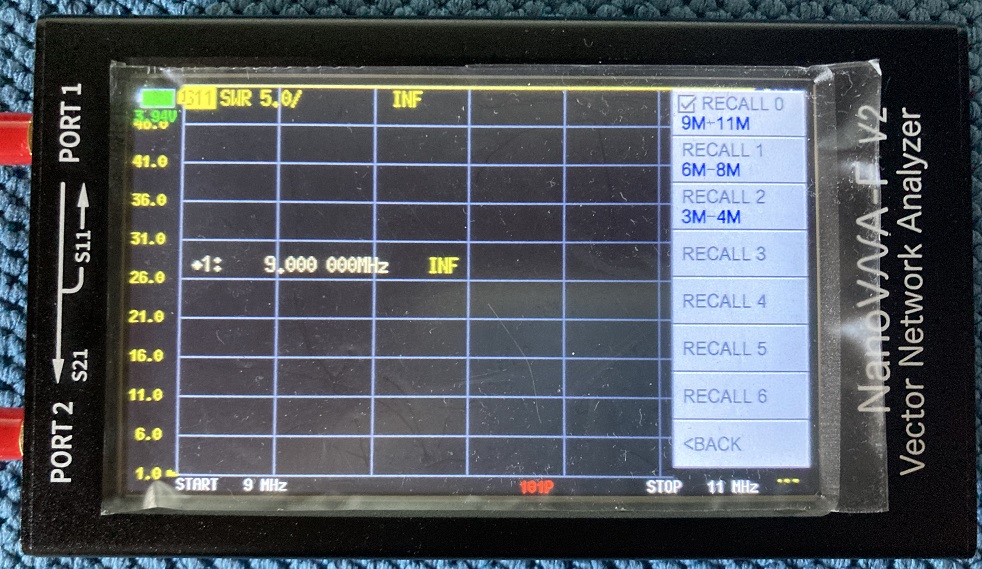

DONEをクリックすると、メモリー選択ページ(↑)が表示されます。今校正したデータと測定範囲の周波数を記憶できます。空欄か上書きする所をクリックします。

↑では、3-4MHz、6-8MHz、9-11MHzの周波数範囲でのキャリブレーションを記憶させてあります。範囲が広いと細かい値が読みずらいのと、なぜかピークが消えたりするので、分けて測定してます。まだ試行錯誤状態です。

周波数範囲に15MHz以上が含まれていると、15MHz以上のSWRは1.0の直線で表示されます。掃引されてないようなので、CALメニューのAPLLYのチェックを外しましょう。15MHz以上もグラフが描画されます。

(なぜこれで表示されるのかは不明です。公式リファレンスにこのチェックボタンの説明がないか探してはいます。)

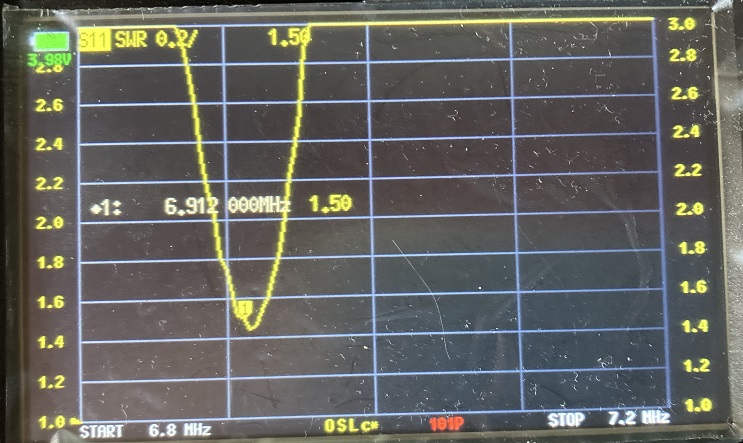

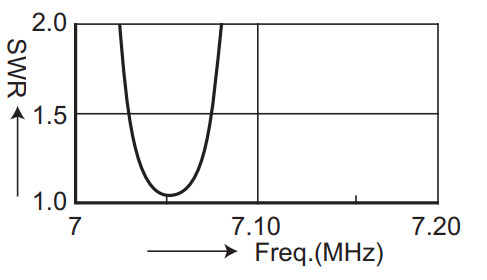

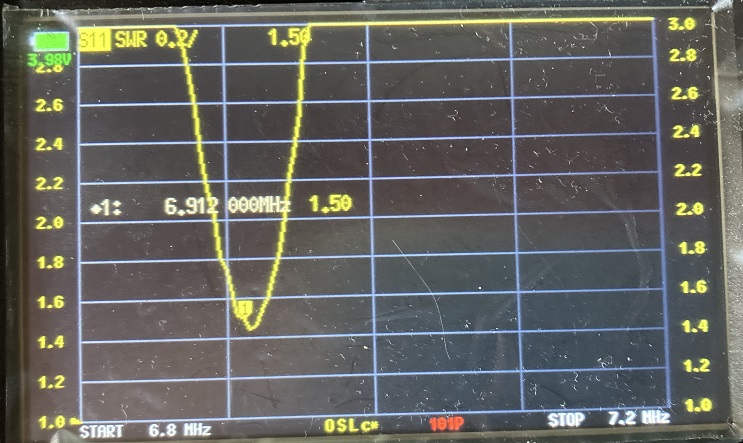

実際の測定結果です。メーカーの測定値と比較してみました。アンテナはコメットのUHV-9で、9バンド用に組み立てたアンテナを室内で測定してます。

3.5Mの測定では、アンテナに近寄るとピークが低周波側に移動するのが観察できました。

エレメントに触れるとピークが消失して、手を放してもピークは戻りませんでした。電源を落として、RECALLメニューのメモリーから該当メモリーを呼び出して再測定が必要でした。メモリーしてなければ、キャリブレーションからやり直しです。

測定周波数の設定

トップメニューの上から3つ目のSTIMULUS(刺激とか励振の意味)を選択。

STARTで下限周波数、STOPで上限周波数を入力します。

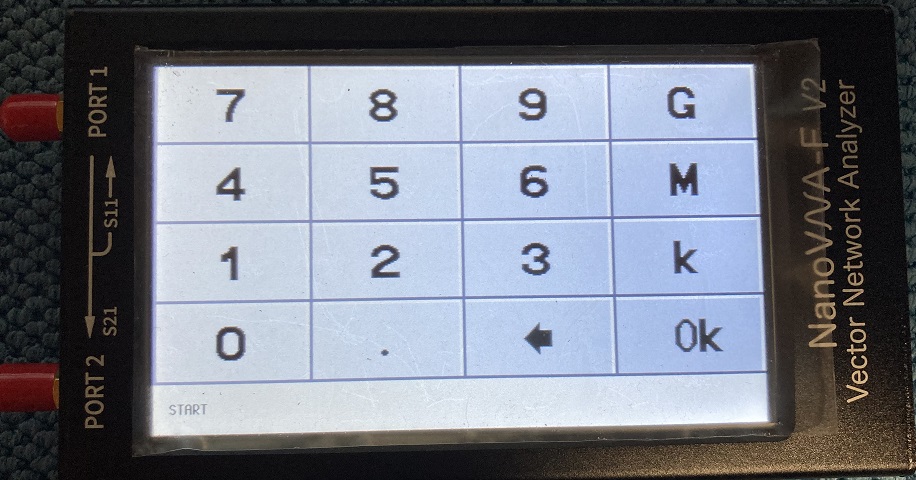

周波数の入力画面です。指でも可能です。何も入力しないし変更もしない時は左矢印だけクリックすれば戻れます。[6] [.] [5] [M] [OK] などとクリックします。入力中、左矢印はバックスペースとして機能します。

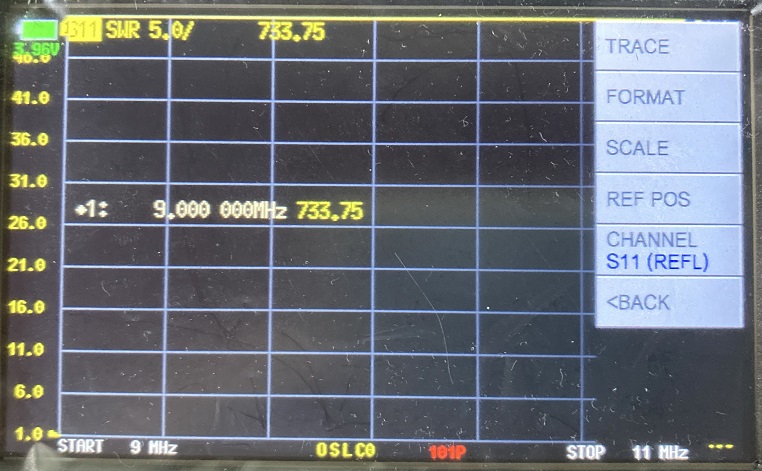

SWR測定モード

トップメニュー一番上のDISPLAYをクリック。

TRACEをクリックすると、表示するグラフの数を調整できます。

TRACE0以外はチェックを外して非表示にしています。

<BACKで一つ戻り、DISPLAYメニューからFORMATをクリック。

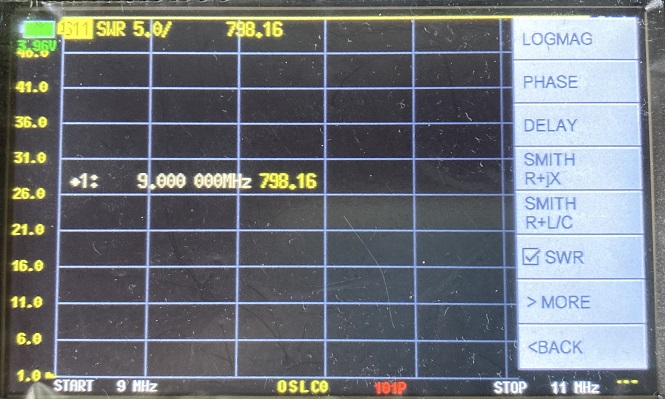

↑はFORMATメニューです。SWRにチェックを入れると、TRACE0(黄色)はSWRの測定値になります。

↑画面の中央に 1:9.000 000MHz 798.16 とあるのが、マーカー位置の周波数と測定値、今の場合はSWRの値になります。(SWRの値が798って・・・)

この表示位置はトップメニューからMARKER-SELECT-POSITIONで移動できます。↑表示はCENTER位置ですが、MOVE UPとMOVE DOWNで上下位置を調整できます。

マーカーはデフォルトだと1つだけです。MARKER-SELECT で、MARKER1-4 の並びからチェックを入れたマーカーを表示できます。

↑MARKER-SELECT内の表示。MARKER1にだけチェックを入れてある。

↑MARKER-SEARCHのMINIMUM で、極小付近にマーカーをセットできます。SERCH<LEFT SERCH>RIGHT で次の左右のピークへ移動できます。本体横のスイッチでも動かせます。

MARKERメニューにDRAG ON というチェックボックスがありますが、動作がどう変わるのか不明です。ドラッグ操作はスタイラスペンを使って動かせるはずなんですがうまくいきません。動かせないわけではないのですが、思ったようには動かせませんでした。

グラフ左の縦の目盛りは DISPLAY-SCALE で数値入力画面になるので、グラフの増分を入力します。画面の目盛り部分をクリックしても、この数値入力画面になり、変更可能です。ピークが見つからない時は数値を大きくすると、SWRのピークが上の方で見つかったりします。

まだまだ試行錯誤中です。勘違いとか操作ミスとかいろいろありそうです。本家のV2はPC接続は出来ないらしいのですが、クローンなので、試してみようと思ってます。

かつては日本でもクローン製品が多かったです。「Yの付いてないHP」の測定器に憧れたりとかシーメンス製は高いから同等品で、とか。本機も言語選択が英語と中国語の2択です。新興国は元気があって良いですね。なぜ日本は元気が無くなってしまったのでしょう。

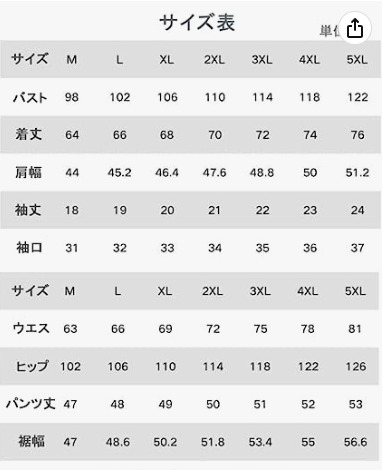

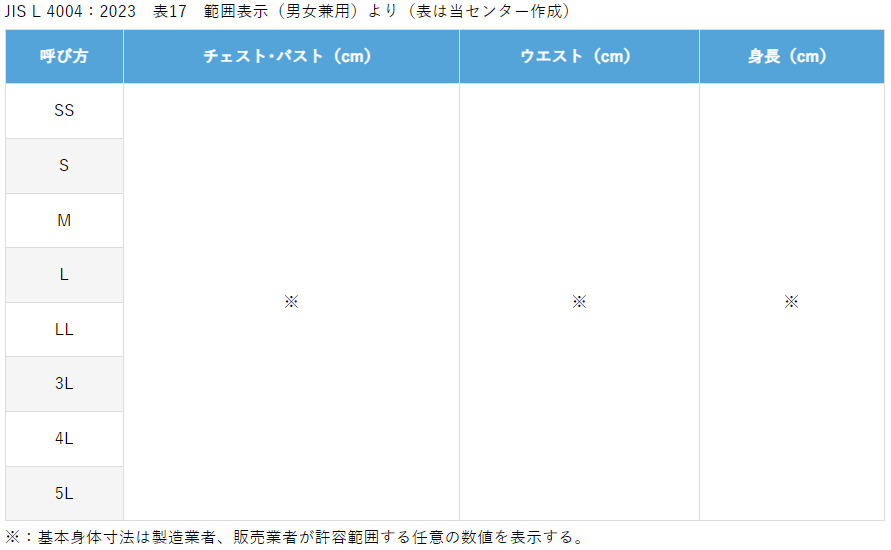

ウェアのサイズ表記なのだが、何か規格があるのだろうか。個人的には、5Lとはウェストもバストも130cmだと思っていた。

この5XLはだいぶ小さいように感じる。

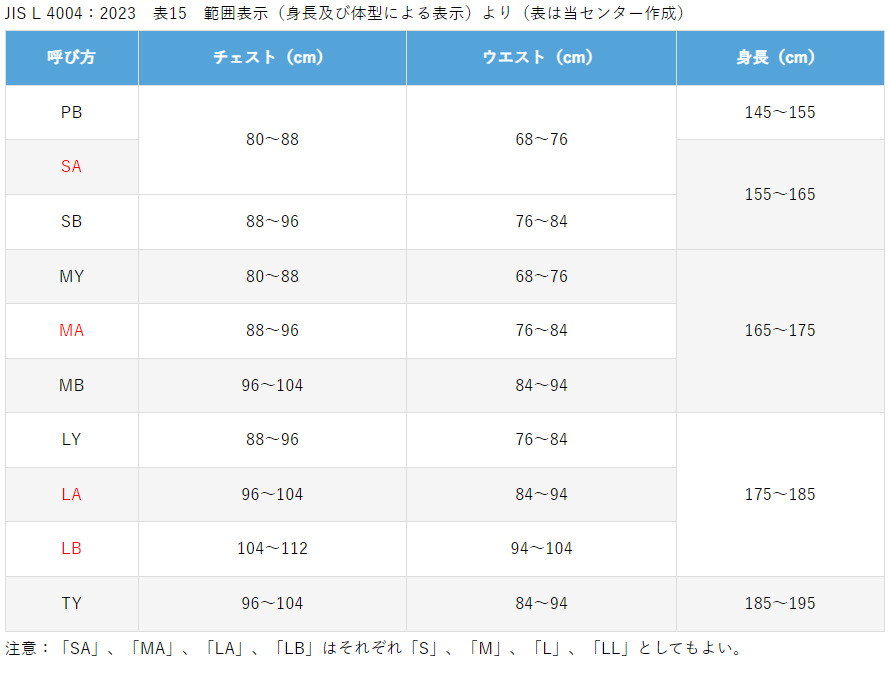

JIS規格にもあるようです。

SからLLまでは、一応基準があるようです。

見慣れた5Lなどの表記に決まった規格は無いようです。

「安く、且つきちんと服を着こなすには体型管理も大事」という事なんだそうです。私には暮らし難い世の中になったと感じてます。

通販で購入。

胸囲のヌードサイズは114cmなのだが、腹囲が126cmとビア樽体形なのだ。普段は5Lなのだが、購入時は売り切れていて、7Lを購入。さすがにゆったりしている。

実測で脇下の身幅は77cm。やわらかい生地なので、良く伸びる。身幅で10cmは伸びる。

このシリーズの長袖も持っている。サイズは5Lで脇下の身幅は65cm。夏にバイクに乗る時の長袖として重宝している。今回の7Lは風をはらみすぎるかな。室内用には涼しそうだ。

今見ると5Lが在庫にあるので、5Lも購入しようと思う。今は全色5Lの在庫がある。サイズが大きいとタイミングも微妙だ。種類も限られるし。

昔、服飾メーカーのある社長さんが、「一人でも必要とする人がいる限り作り続けるのが企業としての社会的使命だ」と言っていた。まだ太っていない10代後半の頃だったが、身長が181cmと当時では高かったので、LLでもつんつるてんだった。3Lはあまりなかったが、当時は東京の墨田区に住んでいたので、サカゼンとかにも通っていた。

3L以上は、長さよりも太さ重視なので、当時からダブダブ感には慣れていた。おかげで5L体形になっても、ぴったりは苦手でゆったりサイズを好むようになっている。

ユニクロとかおしゃれで安いメーカーが使えないのが残念。さらに、スポーツウェアも有名メーカーには着れるサイズがない。輸入ウェアも日本用にローカライズされているようだ。たまに直輸入の大きいサイズを見かける事がある。その時は即買いである。

BAILOのマイクロフリースのジップアップシャツを持っている。脇下の身幅は65cm。5L相当だ。20年以上前に名古屋の登山ショップで見つけ、2着即買いしたものだ。

肩当や肘宛は繊維がほつれてきているし、破れの補修も多いが、気に入っている。フリース素材なのに汗を吸うし、乾きも早い。雨でびしょ濡れになってもそんなに冷たくならない。

夏はバイクのアウター替わりにしている。停まっている時はさすがに何を着ていても暑いが、風をはらむと涼しいだけでなく体が冷えないのだ。

後継となるウェアを探してはいるのだが、とにかくサイズが無い。なんとかならないものだろうか?

追記(2023/07/23)

5Lを購入。サイズはちょうど良いのですが、メッシュ素材なのでちょっと暑いかな。室内では7Lをざっくり来ている方が涼しかったりします。

7Lと5Lの比較です。長さは同じですね。身幅や肩幅、袖ぐりは大きいようです。長さが同じなので、着心地はそれほど大き過ぎるという感覚はないです。

あらためて、5Lサイズは最低サイズだなと実感しました。ただ、肌着やコンプレッションなど、肌に密着するウェアの場合は3Lでも長さ次第ですが、着ています。

長袖のコンプレッションは、6Lサイズと3Lサイズを持っています。6Lは少し余裕があるのと生地が厚めなので、汗の乾きが甘いと感じてます。その分、風に冷やされて冷たいのが夏は良かったり。

3Lの方は生地が薄く、良く伸びます。体にピッタリフィットしますが、圧迫感は丁度良い感じです。ウェストとか脂肪部分が引き締められて、ベルト穴一つ分は引き締められます。

コンプレッションは上だけですが、夏の自転車やバイクで重宝していました。特に自転車だと快適でした。

左6Lで脇下身幅59cm、右3Lは同50cm。着丈や袖は3Lの方が長いです。なので、3Lはピッタリなのですが、手首は少し余ります。

3L(3XLでした)はまだアマゾンで売ってます。「[テスラ] コンプレッションウェア メンズ ハイネック 」という商品です。6Lの方は購入履歴が消えた?6000円ほどで高価だった記憶はあります。

購入履歴や過去の記録を見ると、3XLのコンプレッションは2018年8月に購入してました。当時は灼熱な職場だったので、2着目が欲しくて購入。暑さ対策として、指定の長袖作業服の下に着てました。

オーディオシステムにおいて、電源ケーブルを変えると音が良くなる、というのはオカルトだという意見がある。つまり、科学的エビデンス(根拠)が無いというわけだ。

単純に電源の通り道と考えるなら、壁の中のコンセントまでの電気の経路に対して、コンセントからオーディオ機器までの1m程度を入れ替えたところで、何も変わらないはずだと考えるのは妥当だ。

ところが、その1m程度の電源ケーブルを変えただけで音質が変わるという意見も多い。最も、その変化が必ずしも良い音になるかというと、そうでもないそうだ。

もともと、音の変化は微妙なので、音源の種類や個人の好みなどもあり、一概に音が良くなるとは言えないみたいで、それがゆえにオカルトという話になるのだろう。

人の感覚は不思議なもので、見えざる何かが見える人もいる。最終的には脳が判断しているにすぎないので、感覚を他人と共有出来るかどうかは、それこそオカルトなのかも。

私個人としては、音の良し悪しはともかく、音は変化するだろうと思う。

私がチャーリー・ヘイデンのクロースネス(CHARLIE HADEN/Closeness)のLPを聞いていた1980年頃のオーディオ雑誌では、A級とかスイッチング歪、LPレコードなのでプレイヤーの回転ムラやイコライザー、カートリッジのMMとMCとか話題が豊富だった。

アンプのカップリングコンデンサーの違いが話題になり、そのコンデンサーを使わないDCアンプなんてものまで登場していた。

当時はすべてがアナログ回路だったため、議論は尽きない時代だった。

電源に関しては、主に電源トランス、平滑コンデンサ、チョークコイルのサイズがカタログスペックの比較対象だったように思う。真空管、トランジスタ、FETと素子は多様だったが、コンセントからの交流電源をいかに安定した直流にするかが電源の目的で、消費電力が変動しても、直流電源の電圧変動や交流成分の残滓であるリップルをいかに低く抑えるかがスペックとして重視されていた。

なので、コンセントから電源トランスまでの電源ケーブルについては、それほど重視されてはいなかったように思う。壁の中のケーブルと同等で十分だった。

話を現在にもどす。今はデジタル技術の発展で、D級アンプなるものがオーディオ用として存在し、それなりのスペックを誇っている。昔のA級アンプとかの議論からだと、なぜD級アンプでそんなことが可能なのか?と思ってしまう。

しかし、スピーカーの振動板の動きは、正弦波よりは、矩形波の断続信号の方が親和性は高いように思う。そして最終的な音質は、その振動板から空気に伝わる音によるのだ。

さて、アンプもデジタル化され、少しくらいの電源変動による信号の劣化は起こらないとされている。また、定電圧化の方法も、スイッチング電源になり、スペック上は昔のような大きなトランスやコンデンサは不要になったようだ。

さて、電源ケーブルの話に戻ろう。アナログ回路の場合、扱う周波数は20-20KHz、俗にオーディオ周波数帯になる。一方、デジタル回路でアナログ信号を処理する場合は、すくなくとも元の周波数の2倍のサンプリング周波数が必要になる。CDのサンプリング周波数は44.1KHzだ。

アナログ動作の場合、入力信号の周波数に応じた速度で動作しているが、デジタル動作の場合は少なくとも常にサンプリング周波数で動作し続けている必要がある。44KHzという周波数は、無線通信では長波帯になる。

このくらいの周波数になると、1mの導線であっても、そのリアクタンス分が全システムに影響するのではと愚考している。リアクタンスとは交流抵抗ととらえてもらえばわかりやすいかも。

スピーカーを接続する時、アンプの出力インピーダンスとスピーカーのインピーダンスを合わせて接続する。これをインピーダンスマッチングと呼んでいる。

同様に考え、コンセントからの電源供給の出力インピーダンスとアンプ側の入力インピーダンスのマッチングの為に電源ケーブルが存在していると考えると、どのような変化があるかはともかく、電源ケーブルにも意味がありそうだ。

この場合、直流分による影響はないかなと思う。では、交流分がなぜ音質に、つまりシステムに影響するのだろう?

一つの仮説なのだが、昔電灯線アンテナというものがあった。コンセントにつないで、ラジオのアンテナ代わりにする代物だ。コンセントは電柱の上にある電線につながっている。その長大な電線には中波ラジオの高周波信号が乗っているので、それを受信しようとしたものだ。

デジタル動作周波数やその倍数の周波数成分の電磁波が回り込むことで、オーディオシステムは影響を受けないだろうか。回路が共振することでなにかしら影響があるのではと考えられるのだ。

電源ケーブルでその共振周波数をずらしたりできれば、音に変化があると言えるのでは、と思うわけだ。

モンブランから北北東へ5キロほどの距離にあります。Google chrome のトップに紹介されていました。

こういう施設は、今だと自然保護の観点から、とても新設は出来なさそうです。

他には「Peak Walk」(過去記事)とか、ユングフラウヨッホなど。

スキー場のリフトというかロープウェイも、結構な高さまで建設されていたりで驚きます。ツェルマットとか、ワールドカップのウェンゲンなどなど。

日本だと八ヶ岳の横岳ロープウェイ、北アルプス南部の新穂高ロープウェイ、鈴鹿の御在所ロープウェイなどでしょうか。

御岳山とか志賀高原とか探せば色々あるように、ヨーロッパに限らず、世界中にもたくさんありそうです。

高い所へ登りたいという欲求は、誰にでもあるのでしょう。

なんでもない記事なのだが、この記事になぜか英文のコメントが週に10通ほど来る。

同じ文面が何件も来るので、すべてスパム扱いしている。Google のサマリーでは、このブログの閲覧数は平均で毎日20ビューほど。なぜかなとは思う。

ここ以下は、あまりタイトルとは関係なく、適当にタイプしている。キーボードを新調した。メンブレンタイプで、3000円ほどだが、うたい文句に、「メカニカルライク」とあったので、値段も安いので購入した。ウィンドウズ11に切り替えたのだが、古いマシンだったのでマシンを新調。それまで使っていたキーボードはPS2だった。新しいマシンにはUSBしか無い。なのでキーボードも新調したのである。

エレコムカンパニーのTK-FCM094HBKというキーボードだ。滑らかでガタツキが無いといううたい文句につられてしまった。今はそのキーボードでタイプしている。タッチは今まで使っていたメンブレンのキーボードが新しい時に似ている。まあ、同じ形式だから当然か。ガタツキ云々はわからない。ただ、使い込んでべしゃべしゃだったのに比べると、べしゃべしゃ感が少しマシになっているように思う。それに、タイプミス、最近、子音より母音を先に押してしまうようで、本来、たとえば「か」と対応すべき所と「あk」と打ってしまうことが多かった。右手と左手で打つ場合で、ア行よりイ行の方が多かった。やはり右手と左手の連携も関係あるのだろうが、なんでだろう、この新しいキーボードでは起きないから不思議だ。おそらく、ストロークが安定しているからではと愚考している。

まあ、タッチタイプするうえで、もっとも重要なのが、変換効率だ。その点、ウィン11のIMEはwin10よりだいぶマシになったように思う。ただ、相変わらず、意味不明な変換も多い。それに、さっきは最初に出たのに、次は2番目とか、わけわからない。

iPhoneはiPadにキーボードをつけて入力する時、あの変換は、IMEとは少し違うけど、わりとリズムに乗って入力できる。それに比べると、IMEはつまづいてばかり。しかし、今のところ、今まさに打っている感じでは、だんだん調子が良くなって来ているようには感じている。さっきから時々変換ミスの報告がどうのこうのというダイアログが出ていたのだが、その影響かも。

というわけで、適当にタイプしてきたけれど、やはり新しいキーボードは小気味よい。

—

ところで、ワードプレスを使っているのだが、今投稿しようとしたら、いつのまにか設定が変わっている。最近の更新はいつだったっけ?

何が違うかというと、まず、右の設定部分がデフォルトで非表示になっている事。さらに、URLが、今まではタイトルがURLになっていた、というかそういう設定にしてきたのだが、今見ると、”ドメイン/?p=6280”という文字列になっている。

実は、最初のデフォルトがタイトル名のURLだった。知らずにそのままにしていたのだが、日本語タイトルをURLにすると、普通は文字化けするので変更したかったのだが、途中でそれをすると、今までの記事のURLが認識されなかったので、変更はあきらめていた。それが、変更されている。過去記事へのリンクも別に死んでいないので、まあいいのだけれど、いつのまに変わったのだろう。

と思って、過去記事を見ると、タイトルがurlになっている。今回が初めてかも。とりあえず、一旦公開してみる。

url欄がタイトル名に入れ替わっている。やはりタイトル名がurlになっている。変わっていなかった。うーん、残念。この機に連番とかに変更になっているとよかったのだが。

URLはカレンダーから指定すると、日付のurlで表示される。同じ日の投稿なら、複数件が含まれるのだが、それでも。同じ記事でも、別のURLで表示されるのは面白い。エイリアスとか、自分じゃあまり利用しない仕組みだ。

ところで、URLは自動生成されるのだが、その自動生成の方式を変えると、かつて、過去記事のリンクが死んでしまった、という経験があったので、デフォルトに甘んじてきたのだが、記事事にURLは投稿タブの中で変更可能である。これは最近になって知った機能で、この機能を使えば、タイトルをurlにしたくないときに対応できる。もっと早くに知っていれば良かったと思う。

タイピングはスポーツとまでは言わないけれど、タイピングする行為そのものを楽しむ事ができるように思う。もっとも、考えるスピードでタイピングできるのが前提ではある。それに、ミスタイプが多いと、そのたびに思考がとまるのもいただけない。漢字変換が一発で決まると楽しいが、変な変換がつづくと嫌になる。チャットGTPとかのAI技術を使えば、へんな変換は減るのではないのだろうか?そういえば、タイピングのプロの人の記事には、学習機能と切って、同じ変換列に固定しておくという例を見たことがある。それもどうなのだろう。記事の内容によっては、同じ文言を何度も使うことが多い。なのに、学習がないと、文言によっては、毎回深い深度の単語を拾い上げる必要があるので、それはそれでストレスになりそうだ。日本語変換は、英語文化圏の人には何の事やら分からないだろう。

昔、松というワープロと同じ名前の日本語変換があった。そして、松より高いマツタケという日本語変換システムが出て、それを使っていた。当時はブラインドで入力は出来なかったけれど、それでも使いにくいとか使いやすい日本語変換の違いはあった。また、一太郎も長い文章を一発変換できたのは感動ものだった。

いつの間にか、マツタケも一太郎も、OSの入替が繰り返される中で使わなくなってしまった。と同時に、日本語変換がどんどん劣化してきたように思う。かといって、有料で一太郎とか入れる気にもならなかった。べつに文字入力が仕事というわけではない。趣味で使う分には問題なかった。

ぷらインドタッチ、これが出ない、ブラインドタッチ、今度は出た。何か違ったのだろう。まあいいや。で、ブラインドタッチで済ませるようになると、じゃあ、aとかyとか単体でキーイングするのが苦手になってしまった。あくまで、ローマ字として指が覚えてしまったということなのだろうか?英数や記号単体は考えてしまうようになっている。そんなものだろうか?タッチタイプとは話題がちがうけど、モールス符号も、最初は長音短音を聞き分けて判断していたように思うが、40字をこえると間に合わなくなってくる。そうすると、長短音の組み合わせの聴覚上の感覚で文字が判断できるようになってくる。なんというか、うまく言えないのだけれど、条件反射のような感じで、文字が思い浮かぶようになる。ただ、モールスの試験は筆記なので、聞き取れるだけではダメで、文字にしないと試験には通らない。その文字も、大文字か小文字か、筆記体かブロック体か、で悩む。特に筆記体の場合は、冗字と判断されるの確率が高そうで敷居が高いと最初は思っていた。

1アマの受信テストは英文が毎分60文字のスピードの筆記受信だ。eはドットのみだし、iはドット二つ。it is は、トト ツー トト トトト とつづく。文章の最初によく来る組み合わせなのだが、これが緊張している受信テストの最初にくると、いささか慌ててしまう。というか、あわててしまった。えっと思っている間にテストはすすんでしまうのだ。合格はしたけれど、最初のいit is は修正できなくて空白のまま提出してしまった。まあ、合格したから良かったけれど、危なかった。で、私は筆記体の小文字を使っていた。電信級、今の3アマの時はブロック体の大文字だったが、2アマの時には筆記スピードが追い付かなくて諦めた経緯がある。器用な人は1アマのスピードでもきれいなブロック体の大文字で答案を書いていた。プリンターのような答案はすごいと思った。一方私の答案用紙は、文章のはじめは大文字の筆記体で、ある意味、ミミズののたくった並びだ。筆記体の良い所は、ペンを紙面から離さないで記入を続けることができる点だ。聞いて書くという事が出来なくなっていて、頭で理解してから後追いで筆記するスタイルだったので、少し遅れて文字を書くので、筆記体でないと間に合わなかった。またそのせいで、音響がストップしても記入をつづけているので、後からの修正時間が作れない。なので、最初の it is を加えることが出来なかったわけだ。最後の単語はNからはじまり、文脈からNagoyaだろうと予測して記入したにもかかわらず、修正しようとしたら「そこまで」と無常な静止の合図があった。ひょっとしたら、あの時、予測していなかったら、Nagoyaも途中までしか書けていなかったのかもしれない。

モールスも今ではサイレントキー状態で、いまではまったく聞き取れなくなってしまった。モールスは送信も手で電鍵をたたくので、タイピングのように聞き取れるけれど送信するときに、この文字はどうだっけ?などとはならないのが、タイピングとはちがうよういだ。

つれづれにタイピングしてきたのだけれど、やはり変換がネックかな。気のせいか、最初に比べると、なんだか変換効率が良くなったような気がする。気のせいだろうけれどね。その証拠、というか、ひらがなのままでも結構そのままにしてきた。事とか良くとかがあまり変換されないようだ。あと、やはり母音子音の順番は逆転する事がほとんど無い。やはりキーボードのヘタリもその原因だったのだろうか?

PS 今(2023/05/30)読み返すと、結構ミスタイプがある。修正したつもりだったのに・・・。ミスの傾向があるようで面白い。

テレビの報道番組で、今話題のChat GPTについてやってました。

AIが自我を持つかどうかという話題に飛んで、映画「2001年宇宙の旅」に登場するHAL9000シリーズのコンピューターが・・・という話を、報道番組の中で、それぞれの専門家の方々が真剣に討論していました。シュールです。

コンピューターで人工知能という話題は、8ビットの時代からありました。「人工無能」とかだったかな、そんな名前のゲームもあったり。

当時、Prolog(プロログ)という言語が登場して、人工知能に近づいたってニュースがあったり、MC68000が32ビットデータをフルに扱えるということで、それだけのセルがあれば人工知能はすぐそこ、とかあったのですが・・・。

人工知能もそうですが、情報をどう関連づけるか、その為にどうするのか、という時代だったように記憶してます。当時、多変量解析という手法がはやっていましたが、最近のAIはその発展だと思ってます。

まあ、関連性をマシンが判断して、その詳細はブラックボックスになるとは思いませんでした。

生命の進化として、ロボットが登場するという話では、当然、自然淘汰により劣った種族である旧人類はロボットにより駆逐される運命です。

新しい人類(ロボット)は、旧人類の英知を受け継ぎ、強靭な体と正確無比な頭脳により、より発展していくでしょう。食欲も性欲も機械の体には無関係だから飢えや乾きで戦争や殺し合いをする事もないでしょう。無いのかな、本当に?

星野鉄郎が機械の体を求めて999号に乗車したのは、永遠の命を求めてだったけれど、それってロボットにバージョンアップするという事だよね。

生まれて来るロボットが「ドラえもん」なのか「ターミネーター」なのか、明日はどっちだ。とはいっても、進化というのは意図的に起こるものではなく、必然の積み重ねなんだから、心配するのは無意味かな。

いんちゃら~。

フリーズの多いPCですが、デスク回りの模様替えの為、一旦ケーブルを全て取り外し、電源も抜いて半日。その後、再接続したら、最初にWindowsの初期設定が始まりました。

その後はフリーズが起きてないです。安心はしてませんが。

Edgeを使っているときに、フリーズする事が多かったので、今はクロームを使ってます。

クロームでもフリーズする時はしますが、頻度は低いような・・・気のせいかも。

—

さて、タイトルの件です。スマホから写真を転送するのに、googleフォトを経由しているのですが、画像の数が多いと、転送されない画像があります。

理由は不明ですが、撮影したはずの動画や静止画がPCに取り込まれてないのでチェックしたら、共用する時に欠けるようです。

スマホのアプリに表示される今日の画像と、PCのブラウザに表示される今日の画像の数が違ってました。何故なんでしょうねえ。

リストを突き合わせて、転送されてないデータは再度バックアップして利用してます。

—

実は、以前はダブって転送され、ファイル名に(1)が付いたデータが非常に多いので、自動バックアップを切りました。そしたら、ダブりは無くなったけれど、欠けるようになったようです。困った仕様だよ。

iPhoneSEとの相性が悪いからなのか、単に私の環境のせいなのか。

また、GoogleフォトのデータをPCにダウンロードすると、他のタブの動作が止まる、または非常に重くなります。データが軽いとそうでもないのですが、データ量が大きいと他の作業を止めざる問えません。

クロームブックの仕様に、マルチタスクに弱いとあります。たしかに、何かダウンロードを始めると、他のタブへの切り替えもままならなくなります。

クロームブックの話ですが、関係あるかな?

—

PCをWin11対応にする為に新調しますが、スマホとの連携も考慮しないとです。

今回、ケーブル類の接続を繋ぎ直したら、Windowsの初期設定がはじまりましたが、その中に、アンドロイドとの連携の選択肢がありました。

iOSなので、スキップしましたが、関係あったのかも。

Windowsはアンドロイドには対応してるようだけど、iOSは?

—

今までは我慢したり工夫したりして、手間はかかってもなんとかしてきましたが、せっかく新調するのだから、なんとかしたいです。